博物馆.故事汇

- 主题说明

- 主题目标

- 实施条件

-

课程是在学校2018年下半年组织学生集体参观临沂市博物馆的活动中萌发生长起来的,主要采用讲故事的方式,推动当代学生与家乡文物的对话,涵养杏园学子纯真而朴素的家国情怀。

《博物馆.故事汇》历时一个学期,共推出20讲,每周日上午开讲,每讲90分钟。课程采用“历史名人故事+经典成语故事”的内容结构,精选20位极具代表性的历史名人故事串联琅琊风云历史,用20个经典成语故事链接馆藏精品文物,采取博物馆讲解员与学校骨干教师“双师授课”制,激发学生主动学习、自主探究的兴趣,通过听一听、讲一讲、演一演、做一做等方式,在博物馆里与家乡的历史名人对话,在故事汇上倾听历史文物的对白,让文物“活”起来,深受孩子们的喜爱与热捧。 -

1.引领学生走进博物馆,营造浓厚的文化研学氛围,培养学生爱国、爱家、爱历史的道德情操。

2.学生坐在博物馆里听故事,对文物背后的故事进行整理,由博物馆优秀讲解员为学生专题讲解,让生冷的文物生动起来,贴近儿童的接受能力。

3.培训小小文物讲解员,遴选培养一批红领巾文物讲解员,开展文物解说词创编、文物现场讲解比赛、讲解员志愿服务等活动,培养杏园小学知名文物讲解员。

4.培养杏园金牌文物讲解员,为杏园小学师生提供小组式、个性化的讲解服务,用孩子们听得懂的语言讲临沂历史文物,让孩子们把文物故事讲生动、讲有趣,讲出童真童彩。

5.杏园老师把博物馆课程内容与学科教学内容深度融合,拓展延展教学时空,创编执教博物馆课程公开课,为杏园师生、为市民提供文史公益课堂。

-

临沂市博物馆占地面积2.8528公顷,总建筑面积20805平方米,系国家一级综合类博物馆,是山东省首批研学旅行教育基地。馆内珍藏文物3万余件,珍贵文物2132件。按质地共分石器、陶器、瓷器、铜器、字画、钱币、金银器、石造像、汉画像石、砖纹、瓦当、化石等24类别,尤以新石器时代和汉代出土文物以及汉代画像石最为丰富,有着典型的地方特色和较高的研究价值。馆藏龙山文化蛋壳黑陶镂空高柄杯、西汉“金缕玉套”、东汉吴白庄汉画像石墓、西晋青瓷胡人骑狮器等精品文物。馆内常设展览面积10000平方米,初步建构了一个通史馆(临沂历史文化展)、八个专题馆(汉画像石、石刻艺术、史前陶器、书画、古代货币、历代铜镜、沂蒙红色文化、家道文化)的常设展览展示体系。

学校博物馆课程研发团队共有10名中青年骨干教师,全部是本科以上学历,其中6人为研究生;博物馆方面也遴选组建了5人金牌讲解团队,专门负责对接博物馆课程研发。

2019年3月,临沂杏园小学王德君校长与临沂市博物馆赵建玲馆长共同为“临沂杏园小学研学实践教育基地”揭牌,标志着校馆双方长期合作、深度融合的育人工作机制全面形成。

- 教学设计

- 教学PPT

- 教学评价

- 学习单

- 教学视频

- 教学图片

-

《博物馆.故事汇》第五讲

教学内容:

名人故事:羊续悬鱼 成语故事:甑尘釜鱼

教学目标:

1.了解家乡羊续悬鱼的故事内容。

2.学习羊续为官清廉的高尚品德。

3.了解成语甑尘釜鱼的故事内容。

4.认识馆藏文物甑。

5.培养学生历史文化自信。

教学重点(难点):

1.羊续悬鱼故事中蕴含的清廉美德;

2.甑尘釜鱼关联的馆藏文物甑。

教具准备:

课件、甑模型

教学过程设计:

一、主题导入

在我们历史文化长河中,涌现了一大批为官清廉、为民造福的好官贤人,你能给同学们推介几个吗?

包拯、于成龙、海瑞、于谦、郑板桥、狄仁杰、徐有功、诸葛亮、刘墉、王安石、张居正.....

其实,在我们的家乡临沂,历史上也有一位受人敬仰的清官。他的故事广为传诵,成为沂蒙文化历史上一颗璀璨的明珠。今天我们就一起走进“羊续悬鱼”的故事。

二、名人故事:羊续

1.羊续是谁?

1.羊续是谁?出生日期:142年

逝世日期:189年

别名:悬鱼太守

职业:官员(南阳郡太守)

家庭:泰山南城羊氏

出生地:泰山郡南武城县(今临沂市平邑县)

主要成就:击破黄巾,清廉一世庐江太守、南阳太守

2.家乡的骄傲:临沂市平邑县

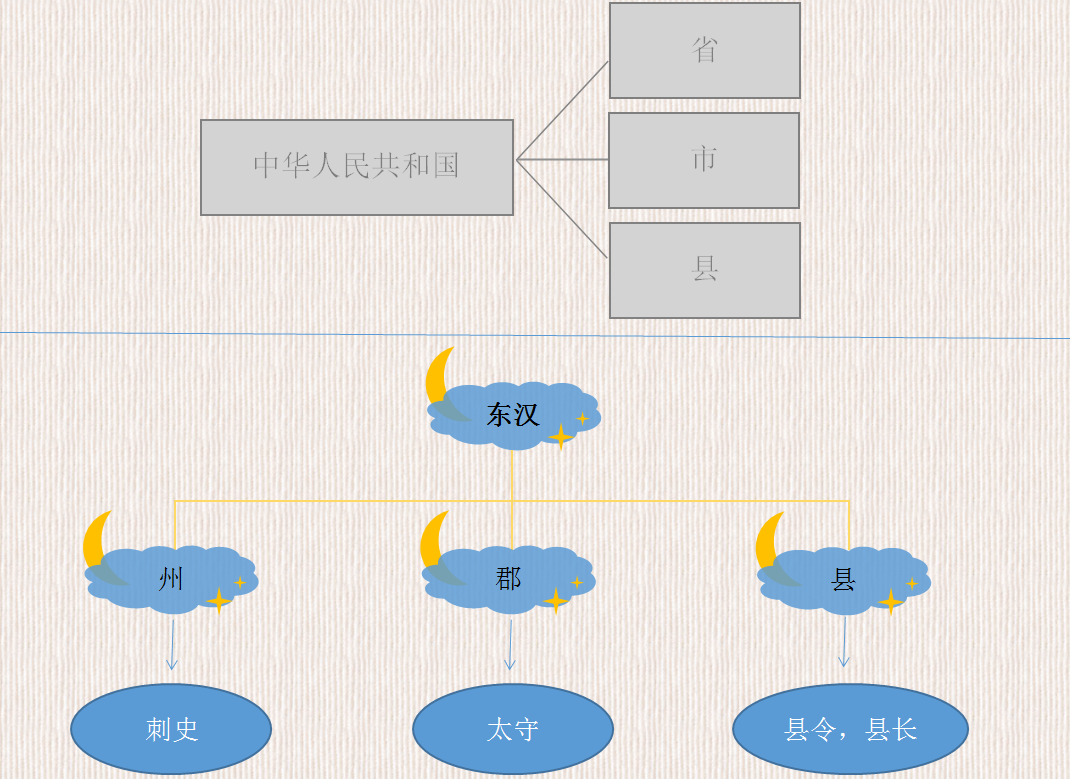

3.太守是多大的官? 相当于今天的市长

4.南阳穷不穷?

南阳,位于河南省西南部、豫鄂陕三省交界地带。

战国时期:初设置南阳郡,成为全国八大都会之一

秦朝时期:“迁不轨之民于南阳”,使六国富豪和擅长经营的商人及手工业者云集南阳,促进了南阳经济的发展。

西汉时期:南阳水利与关中郑国渠、成都都江堰齐名,并称全国三大灌区。

东汉时期:光武帝刘秀起兵南阳,成就帝业,南阳被称为“帝乡”,诸葛亮躬耕南阳卧龙岗。

由此可见,东汉时期的南阳是富庶之地,南阳太守是个肥差。

5. 羊续悬鱼为哪般?

出处:《后汉书·羊续传》:府丞尝献其生鱼,续受而悬于庭;丞后又进之,续乃出前所悬者以杜其意。

释义:“羊续悬鱼”,从南阳太守羊续的故事中而来,后来用来形容为官清廉,拒受贿赂。

故事内容:

羊续做南阳太守,好几年没有回家探亲。他的夫人和儿子来看望他,却被拒之门外。因为太过清廉,羊续身边连招待妻子孩子的东西都没有。

他也不是没有机会贪财。曾有手下的一位府丞给他送白河鲤鱼,羊续坚决不收,可府丞又执意要送。羊续就将鱼挂在屋外的柱子上,风吹日晒,成为鱼干。

后来,府丞又送来更大的白河鲤鱼,想着羊续收的东西多了,办事就方便了。结果羊续却让他把上次的鱼干一起拿回去,府丞终于知道了他的奉公廉洁,羞愧的把鱼取走了。

南阳的老百姓们知道了这件事都纷纷给羊续点赞,叫他“悬鱼太守”,从此以后再也没有人人敢给羊续送礼了。

6.为官清廉传美名

中国邮政于2018年6月24日发行《清正廉洁(一)》特种邮票1套4枚,这套邮票分别为:不贪为宝、羊续悬鱼、两袖清风、立檄拒礼。

三、成语故事:甑尘釜鱼

1.成语出处

出自《后汉书·独行传·范冉》:“所止单陋,有时绝粒,穷居自若,言貌无改。闾里歌之曰:甑中生尘范史云,釜中生鱼范莱芜。”

话说东汉名士范冉,字史云,被举荐孝廉后,初封为莱芜长,因为要给刚刚去世的母亲守丧没有到任,留下孝顺的美名,后在太尉府任职时,清廉自居,刚正不阿,后遭党锢之祸后生活困顿,穷苦自居,那时有民谣这样赞颂范丹:甑中生尘范史云,釜中生鱼范莱芜,成为廉吏的典范。后世遂用“甑尘釜鱼”来说明穷困潦倒的生活境况,用以比喻官吏清廉。

2.文物百科

甑,古代蒸食用炊具,器物底部有小孔,类似于今天的箅子;尘,许久没有生火做饭了,这个炊具里都已落有尘土;釜,煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,就是古代煮饭的一种器具,相当于我们今天的锅。鱼,指蠹蚀器物的蠹虫,这种虫子也叫蠹鱼,说明锅也许久未用了。那么我们通过字面意思连起来看就是甑里积了灰尘,锅里有蠹鱼。形容家贫困顿断炊已久,很久没有开火了。

3.文史链接

史前时期最先出现的谷物有效烹具 。

陶甑(龙山文化、仰韶文化半坡遗址)蒸食的食材加工方法

陶甑(龙山文化、仰韶文化半坡遗址)蒸食的食材加工方法4.馆藏文物:甑

陶甑的形状与盆近似,在底部有数目较多的圆孔,如同我们现在蒸笼里的箅子。使用时,陶甑上有器盖,把甑放在釜或者鬲上,为上下复合形器物。下部器物内,还可以用来炖煮食物,而蒸汽直接供给上面的陶甑,把食物蒸熟。至青铜时代,甑也是祭祀礼器中很重要的组成,有些甑与鬲或釜组合,这种器底生火、器内沸水、器上蒸食的组合器就是青铜甗。

5.文化自信:世界上第一碗米饭

中国培育了最早的水稻。野生稻最早在长江中下游地区驯化为粳稻,之后与黍、杏、桃等作物一起随着史前的交通路线由商人和农民传到印度,通过与野生稻的杂交在恒河流域转变为籼稻,最后再传回中国南方。

7000多年前的甑、甗,世界上最早懂得利用蒸汽、采用蒸的方法熟食的民众。

四、课后拓展

四、课后拓展1.到博物馆参观文物甑,画出它的构造图。

2.搜集关于家乡历史名人羊续的传统小故事。

3.围绕“清正廉洁”出一期主题小报。

-

10讲.pptx

10讲.pptx 9讲.pptx

9讲.pptx 8讲.pptx

8讲.pptx 7讲.pptx

7讲.pptx 6讲.pptx

6讲.pptx 5讲.pptx

5讲.pptx 4讲.pptx

4讲.pptx 3讲.pptx

3讲.pptx 2讲.pptx

2讲.pptx 1讲.pptx

1讲.pptx 20讲.pptx

20讲.pptx 19讲.pptx

19讲.pptx 18讲.pptx

18讲.pptx 17讲.pptx

17讲.pptx 16讲.pptx

16讲.pptx 15讲.pptx

15讲.pptx 14讲.pptx

14讲.pptx 13讲.pptx

13讲.pptx 12讲.pptx

12讲.pptx 11讲.pptx

11讲.pptx -

“博物馆·故事汇”教学评价

一、教师说

(一)临沂杏园小学教师王传丽说:

《博物馆·故事汇》第十六讲是我自跟进博物馆课程后,第二次搭班李浩老师。本期内容主要包含三方面:一是唐初宰相萧瑀生平及其事迹介绍;二是成语“飞金走玉”来历及意思;三是文物伏羲女娲画像石的介绍。

1.炎炎夏日,酷暑难耐,又适逢假期,但依然有近七十名杏园学子坚持按时参加课程学习,为孩子们求知若渴的学习态度点赞。

2.课程设计巧妙,生动有趣,吸引学生。唐初宰相萧瑀对于大多数同学来说应该比较陌生,李老师称其为“最牛王爷”,一下子吸引了同学们的疑问:历史上那么多出名的宰相,凭什么他最牛呢?接着,李老师以“1生历经3个朝代,6次担任宰相”这几个数字串联其生平事迹,脉络清晰。还有,说明萧瑀与独孤皇后、杨广、李渊、李世民等的亲缘关系,让孩子们对隋末唐初名门望族的通婚网络有了大致了解:占总人口小比例的名门望族在政治、文化、经济上的密切合作对历史发展起重要的影响作用。这对于将来历史学习和研究有一定的帮助作用。

3.“温故而知新”。在先前的学习中,孩子们已经接触过吴白庄汉画像石墓立柱上的有蜂鸟、西王母、伏羲、玉兔捣药、女娲等大量表现中国神话传说中的人物和奇禽异兽等。所以,本期讲解伏羲女娲画像石时,孩子们对生动的画面形象和神话传说依旧非常感兴趣,只不过本期侧重点有所不同。李老师将伏羲画像石与女娲画像石做对比分析研究,引导孩子们寻找两者的异同点。同时,也借机将湖南长沙出土的伏羲女娲画像石与吴白庄伏羲女娲画像石做对比分析,给孩子们渗透了历史发展进程的纵向研究和横向研究方法。

建议:可适当布置课程延伸作业,比如绘制萧瑀的亲缘关系图,加深孩子们对历史人物的认识和理解。

(二)临沂杏园小学教师王学友说:

参与博物馆课程以来,我个人认为博物馆课程的主要目的应是培养学生历史兴趣为主,讲解历史知识为辅。带着这样的思考,我观察“博物馆故事汇”课堂急需破解学生课堂听讲秩序与效率的难题。

1.课程是线性推进还是重点突出。小学阶段没有开设系统的历史课程,所以孩子们的知识储备不足不成体系。我认为如果按时间主线线性推进课程,那么课程的知识性将会突出,而故事性则会淡化。所以建议重点突出能代表历史人物的故事。比如讲解诸葛亮重点定位于“三顾茅庐”“赤壁之战”“白帝城托孤”“北伐中原”这样的两到三个故事讲清楚前因后果。只有讲好了故事,才会更好的吸引孩子们的注意力。

2.课程是陈述性进行还是穿插问题引领合作讨论。本课程的对象是小学生,所以要充分考虑小学生的认知特点。课程中播放相关动画视频的做法就很好。大量陈述性叙述不利于持续吸引孩子们注意力。要想持续性吸引孩子们的注意力必须提升孩子们的课堂参与度。要提升孩子们课堂参与度建议首先让孩子们课前搜集小资料,课堂开始做分享。比如让能力强的孩子在搜集资料后做一个两三分钟的《我所认识的诸葛亮》汇报演讲,先让孩子讲给孩子听。在讲完一个故事后可以针对故事内容设置讨论问题。通过问题引导孩子讨论,提升课堂参与度。所以课堂上老师应该是会问问题的人。

二、学生说

学员代表刘晓萌说:

一座博物馆,一部琅琊史。家乡临沂历史文化底蕴深厚,博大精深,她的演绎发展就像一本教科书,深深吸引着我。《博物馆.故事汇》让我更加了解这片生养我们的热土,也更加热爱着这座名人辈出的历史名城。

三、家长说

学员王昱博妈妈说:

《博物馆.故事汇》使我们的孩子在小学阶段就能有一个近距离触摸历史的平台,形式新颖,内容丰富,作为家长代表,我深表感谢!

让我感到欣喜的是讲课老师一改往日讲解员风格的口气,摇身变成了一位位为孩子们讲故事的阿姨叔叔,他们从讲述一句成语、一个临沂名人故事、一幅图片,甚至从询问孩子们日常的一件小小的经历开始引入,逐步把孩子们带到历史知识的海洋......

-

1.了解20位家乡历史名人故事。

2.认识20件成语故事中的馆藏文物。

3.制作1件馆藏文物模型。

4.参加1次导游志愿服务。

-

点击播放视频

-